友情链接

电话:400-960-7759 地址:安徽省宣城市宣州区宣酒大道 66 号

皖ICP备2025084298号-1

痛别!德州的她走了,年仅35岁

2025年06月25日

生命即将落幕之际,你会如何选择?

35岁的殷一玮选择捐献眼角膜,帮失明患者重见光明;捐献遗体,助未来的医者锤炼医术,探究疾病的未解之谜。

2024年12月30日上午10时,饱受病痛折磨的德州宁津女子殷一玮,在亲人的无限眷恋中离开了,一张《中国人体器官捐献志愿登记卡》是她留下的生命的“最后馈赠”。

父母眼中“别人家的孩子”

却不幸遭病魔缠身

35岁的殷一玮在一家央企工作,幼年时期的她就是一个懂事、自觉性强的女孩,被亲戚朋友称作“别人家的孩子”。“一玮很独立,上学期间从没有主动让我们接送过,也很聪明,学习成绩始终名列前茅,她从没有向父母要求过什么。”回忆起女儿的点点滴滴,殷一玮父母的脸上满是自豪与不舍。

2006年,16岁的殷一玮总是感觉腿痛,去医院被诊断出患有非骨化性纤维瘤,是一种良性肿瘤,当时手术很成功。然而,命运却对殷一玮开了一个残酷的玩笑。三年后,殷一玮的腿又开始伴有轻微的疼痛,最终被检查出患有“骨巨细胞瘤”,且已到末期。

即使几乎没有治愈的希望,殷一玮的父母也从未放弃,他们带着女儿到北京、上海等地寻医。“我们就一心带着她去治病,不后悔,也不怕付出,不给自己留下任何遗憾,哪怕有一点儿希望都去尝试。她还那么年轻,又那么优秀,希望她能有更多的时间去感受这个世界的美好。”殷一玮的父母说。

临终前深情告白父母

捐献器官延续“生命之光”

早在殷一玮健康时,她就做了器官捐献志愿登记。她曾多次向父母提及这一想法,即使在艰难的治疗期间。尽管父母当时并未完全理解,但他们始终支持女儿的选择。随着病情的不断恶化,殷一玮更加坚定了捐献器官的决心。

虽然医生们竭尽全力,父母万般不舍,殷一玮仍不得不面对那个残酷的现实——生命已经进入倒计时。

2024年12月30日上午,殷一玮感觉生命即将到达终点。那天,她向父母深情地告白,她的话语中充满了对生命的不舍和对父母的愧疚。她一遍遍地说着“再见”,她问妈妈:“有一百遍了吗?我还想再说一千遍、一万遍……”仿佛要将所有的爱与留恋都凝结在这两个字中。最终,殷一玮在父母的陪伴中,安详的离开了世界。

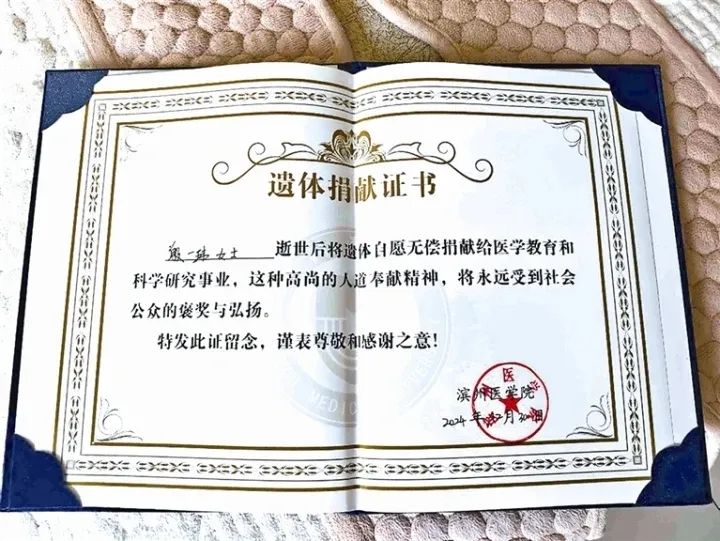

殷一玮的父亲遵循女儿的遗愿,签署了《山东省遗体(角膜)捐献申请登记表》。在红十字会工作人员的见证下,她捐献的角膜,使患者重见光明,她的遗体则捐献给了滨州医学院,无偿奉献给了医学科学事业。

如今,那个善良孝顺的女子已经离开,但她的大爱将永远被铭记。她清澈的眼角膜为需要的人带去光明与希望,她也将作为一名无语良师,直面求知的目光,让更多医学生自信地走向手术台。这种大爱的方式,为她短暂的生命点亮了耀眼的光。

“没有捐献就没有器官移植,一个生命的离去,意味着一个甚至多个生命的重生。这种生死之间的变换,给人非常强烈的冲击,我们在与家属的接触中,见证了人性的高贵和亲情的温暖。”德州市红十字会工作人员马立伟表示,全市遗体器官登记捐献志愿者已达38080人,已完成捐献的案例中,年龄最小的是一位不足满月的孩子,和多年前相比,越来越多的家属能够接受遗体器官捐献的理念,也支持将亲人的生命礼物捐献给重病患者。

(编审:侯峰忠;编辑:陈祥诚;资料来源:德州晚报)

中兴医用组织库 转自:中国人体器官捐献管理中心